Bild 1: 1952: Ehrung für einen großen Erfinder.

Philipp Reis (*Gelnhausen 1834, †Friedrichsdorf 1874) hatte in seiner Jugend ein hartes Los. Als er ein Jahr alt war, starb seine Mutter, und als er zehn war, sein Vater. Philipp ließ sich von seiner Kinderarmut nicht unterkriegen. Der an allen Dingen der Technik interessierte Junge handelte nach den drei Worten, die ihm sein Großvater mit auf den Lebensweg gegeben hatte: forsche, denke, erkenne! Er stieß in einer alten Truhe auf ein Buch des „gelahrten Abenteurers und Alchimisten Johann Joachim Becher aus dem Jahre 1682“. Er las darin, bis er in der Dämmerung die verschnörkelten Buchstaben nicht mehr entziffern konnte. Er las von schier unglaublichen Dingen, von einem Boot, das untertauchen und wieder hochsteigen kann, von einem Holzgestell mit zwei mächtigen Flügeln, mit dem sich Menschen in die Luft schwingen können und von einem Instrument, mit dem man Menschen, die eine Wegstunde entfernt sind, reden hören kann. So etwas möchte ich bauen! Sein Vormund jedoch, musste seine fantastischen Höhenflüge wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurück holen: deine Eltern waren arme Schlucker, es ist kein Geld da, ich werde alles tun, um dir eine gute Ausbildung zu ermöglichen, aber mehr ist nicht drin, ein Studium ist völlig ausgeschlossen!

Trotz Kinderarmut bildete er sich weiter. Drei Jahre lang besuchte er das Institut des Professors Garnier in Friedrichsdorf im Taunus, eine naturwissenschaftlich orientierte Privatschule, wo er sehr viel Freude an Mathematik und Physik hatte, aber auch in Englisch und Französisch mit Lerneifer dabei war. Die Physik wurde nicht nur auf dem Papier gelehrt, sondern die Schüler durften selbst Versuche anstellen und die dazu nötigen Apparate selber bauen. Philipp lernte, dass es auf Genauigkeit ankam, dass das Experiment nicht klappte, wenn man schludrig arbeitete. So baute er einen Kompass mit Windrose, der so zuverlässig arbeitete wie einer von denen, die man teuer bezahlen musste.

Es blieb ihm dann nichts anderes übrig, als eine Kaufmannslehre in Frankfurt anzutreten. Er lernte noch Latein und Italienisch, vergaß aber nicht das Forschen, Denken, Erkennen und vor allen Dingen nicht seinen sprechenden Draht, der ihn nicht losließ, die Übertragung der menschlichen Stimme auf weite Entfernung. In einer Fachzeitschrift las er von der Idee des Franzosen Bourseul: Sprechen gegen eine bewegliche Platte, die im Rhythmus der Sprache schwingt und dabei einen Strom abwechselnd unterbricht; eine zweite in den Stromkreis eingeschaltete Platte führt zu gleicher Zeit die gleichen Schwingungen aus. Philipp sagte: zwischen der Idee und der Ausführung liegt aber eine sehr weite Strecke! Eins lernte er hier schon: elektrische Ströme können Schallwellen hervorbringen. Der Weg zu seinem Ziel führt nur über die Elektrizität! Der Direktor der polytechnischen Schule, die er neben seiner Berufsausbildung besuchte, empfahl ihm dringend ein Studium auf dem Polytechnikum in Karlsruhe. Dort werde er finden, wonach sein forschender Geist verlange.

Bild 2. Das 12 Meter lange "Sprachrohr", erfunden vom Lehrling Reis. Der Chef im oberen Stockwerk gibt seine Anweisungen an das Kontor.

Aber die bittere Wahrheit sah für Philipp ganz anders aus: die wenigen Ersparnisse seiner Eltern, von deren Zinsen das Schulgeld bisher bezahlt wurde, ist durch den Konkurs der Bank verloren, der Vormund selbst am Rand des Bankrotts, ein Studium daher völlig ausgeschlossen. Philipp Reis verliert nicht den Lebensmut, weiß aus allen Dingen das Beste zu machen und entscheidet sich, Lehrer für Mathematik und Physik an der Garnierschen Privatschule zu werden. Jungen Menschen Freund und Führer zu sein, dafür begeistert er sich. Da kann er als Autodidakt, d.h. als einer, der sich sein Wissen durch Selbstunterricht aneignet, weiter an seinem großen Ziel des sprechenden Drahtes arbeiten. Überall spürt er Lücken, die es zu füllen gilt. Zunächst muss er seine Lehre in der Farbwaren-Firma Beyerbach in Frankfurt zu Ende bringen. Die macht er zur vollen Zufriedenheit seines Chefs, er führt dort ein zwölf Meter langes „Sprach-Rohr“ für die Kommunikation zwischen dem Lager und dem Chef-Büro ein, wodurch die Arbeit erleichtert und rationalisiert wird. Er nennt das Ding schon Telephone, das ein Engländer um 1750 so bezeichnet hat. Es hatte natürlich noch nichts mit elektrischer Übertragung zu tun. Hier endet aber seine Erfinder-Fantasie noch lange nicht: das nächste sind „Rollschuhe“ und ein verbessertes „Velociped“ des Freiherrn von Drais. Die Leute staunten, wenn er mit dem von Handhebeln bewegten „Fahrrad“ vorbeiraste.

Ein Labor mit dem Geld seiner Frau. Er heiratet und kauft von der Mitgift seiner Frau und aus der großmütterlichen Erbschaft ein kleines Haus mit Scheune, mit der er sich einen langgehegten Wunsch erfüllt: eine Werkstatt mit Versuchslabor und allen Werkzeugen und Geräten. Er lehrte nun an der Garnierschen Schule, neben den Naturwissenschaften auch Französisch, ohne im Lehrberuf ausgebildet worden zu sein! Und wie er lehrte! Keine auswendig gelernten Formeln, die Jungen mussten hinter die Dinge kommen, mussten verstehen, was sich z.B. hinter dem einfachen physikalischen Gesetz Arbeit = Kraft mal Weg verbirgt. Er experimentierte vor der Klasse mit Wasser und Waage, mit Holz und Eisen, mit Kohlen und Steinen, mit Batterien und Drähten… Sein Unterrichtsgrundsatz lautete: keine Erkenntnis ohne Versuch, kein Lernen ohne Anschauung! Und die selbst erdachten und gebastelten Apparate erfüllten ihren Zweck viel besser als die teuren Geräte im Labor des Instituts. Alle Apparate machten vorher in seiner Scheune einen Probelauf, damit vor der Klasse nichts schief ging. Alles bedachte und überlegte er gründlich. Unüberlegtes Drauflosmurksen war ihm zutiefst zuwider. In so einem Unterricht waren die Schüler mit Feuereifer dabei.

Dann ging es darum, den Schülern Schallwellen anschaulich zu machen. Sie ließen Steine in den Weiher fallen und sahen, wie kreisrunde Wellen sich nach allen Seiten wie Ringe ausbreiten und wie sich die Wellen zweier Steine überlagern. Ungläubig waren sie, als er behauptete, dass auch der Schall sich in Wellen ausbreite. Er gab einem Schüler ein Blatt Papier in die Hände und ließ ihn gegen das Blatt sprechen. Wir sehen keine Wellen! Sehen kann man sie freilich nicht, aber fühlen! Wenn du den Finger ganz leicht gegen das Papier legst, kannst du die feinen Schwingungen spüren! Und so war es. Alle waren jetzt von Schallwellen überzeugt. Jetzt war Philipp wieder bei seinem ureigenen Thema: dem Fernhören.

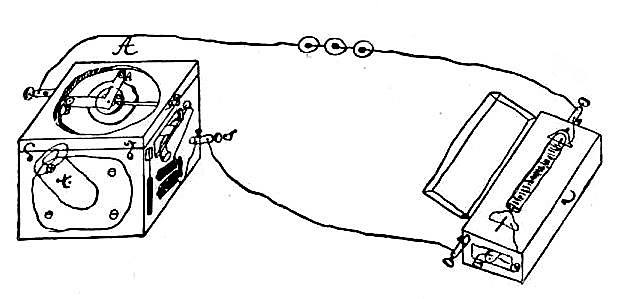

Bild 3. Links das "Ohr", rechts das "Gehirn", dazwischen die "Nerven" mit der Batterie.

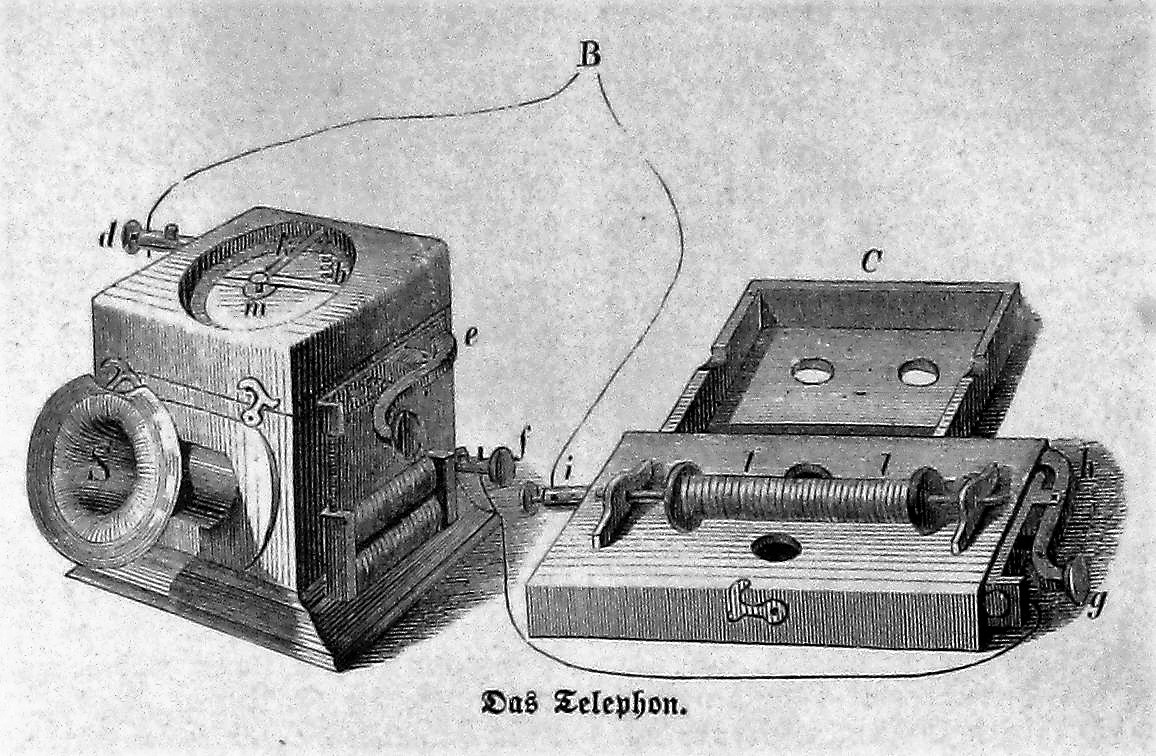

Der erste Satz im Telefon: Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat. Er ging vom Natürlichsten aus, und das war nach seiner Meinung das menschliche Ohr. Er schnitzte sich zuerst eine hölzerne Nachbildung, in die Ausgangsöffnung spannte er eine Fischblase als Membrane. Dahinter brachte er eine Nachbildung des Gehörknöchelchens, den Hammer an, dessen Stiel die Blase berührte und dessen Kopf eine Stahlfeder berührte. Sprach er nun in das Ohr hinein, bewegten die Schallwellen das „Trommelfell“, der Hammerstiel machte die Bewegung mit, während der Hammerkopf an die Stahlfeder schlug oder sich von ihr entfernte. Die Feder war in einen Stromkreis eingebunden, der abwechselnd geschlossen und unterbrochen wurde. Er hatte das Ohr nachgebildet, das den Schall weitergibt. Jetzt fehlte noch das Hirn, das die Töne erfasst. Er nahm eine Stricknadel, umwickelte sie mit isoliertem Draht, setzte sie auf eine Zigarrenkiste, die als Resonanzboden dienen sollte. „Ohr und Gehirn“ mussten nur noch mit den „Nerven“, den Drähten verbunden und eine Batterie zwischengeschaltet werden. Jetzt musste es gelingen, alles hatte er bedacht und sorgfältig zusammen gefügt. Eine eigenartige Erregung hatte ihn gepackt.

Bild 4. Erster Versuch: Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat.

Einer seiner Schüler kletterte mit dem Resonanzkästchen auf einen Pflaumenbaum, Philipp saß in der Werkstatt, wo das hölzerne Ohr auf dem Tisch stand. Wollen wir einen Ausflug machen? rief er in die Muschel. Na klar, am liebsten schon morgen! kam vom 50 Meter entfernten Baum laut die Antwort zurück. Da rannte der 27-jährige Lehrer wie ein Kind aus der Werkstatt. Ich hab´s – es ist gelungen! schrie er und lief ins Haus zu seiner Frau. Ich hab ihn erfunden, den sprechenden Draht! Seine Schüler kamen in Scharen, um sich das Wunderding anzusehen und gratulierten ihm herzlich. Am nächsten Morgen kam der Klavierstimmer Balmer, Reis erklärte ihm den Apparat, Balmer hatte äußerste Zweifel und meinte, die Jungen würden die Worte gar nicht verstehen, sondern würden sich den Sinn zusammen reimen. Da gab ihm Reis den Auftrag, einen möglichst ungewöhnlichen Satz in die Muschel zu sprechen, so dass der Empfänger nie und nimmer den Sinn erraten könne. Achtung, ihr Burschen auf dem Baum! Jetzt sollte es sich erweisen, dass alles ein großer Schwindel war, und was für einer! Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat, sprach er siegesgewiss in die Muschel. Nein, kam es laut vom Baum zurück, er würde ihm im Magen liegen bleiben! Donnerwetter, es war also doch wahr, was man ihm da erzählt hatte! Er schüttelte dem Schulmeister kräftig die Hand, Herr Reis, Sie werden ein steinreicher Mann, Sie haben das achte Weltwunder erfunden! Er eilte in den Ort zurück, wo er die große Erfindung des Lehrers Philipp Reis bekannt machte.

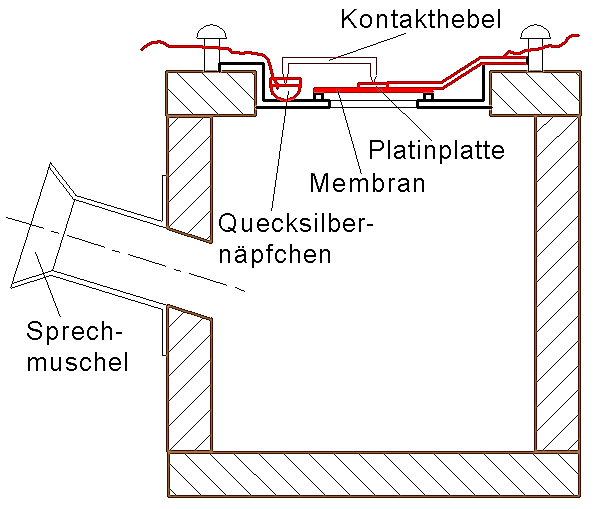

Professor Garnier: Sie müssen Ihre Erfindung bekannt geben, am besten in den Physikalischen Jahrbüchern und dann ein Vortrag vor dem Physikalischen Verein in Frankfurt, möglichst rasch! Aber Philipp winkte ab, es sei noch viel zu verbessern, das Ohr muss kompakter werden, der Ton muss verstärkt werden. So muss er ein Jahr aufwenden mit neuen Versuchen. Das Ohr wurde ein hohler Holzwürfel mit einem schrägen Sprechtrichter, oben überspannte eine feine Membran ein rundes Loch, von dort leitete eine Platin-Platte über einen winzigen Stift die Stromstöße weiter. Mit einer Einstellschraube konnte die Apparatur auf höchste Empfindlichkeit gebracht werden. Die Empfangsstation gab jetzt die Worte viel deutlicher und lauter wieder.

Bild 5. Das verbesserte "Ohr" von 1861 - ein Resonanz-Kasten.

Die Physikalische Gesellschaft - ein schlimmer Eklat. Am 26. Oktober 1861 sollte nun Philipp Reis´ Vortrag vor der Physikalischen Gesellschaft stattfinden. Er hatte auch eine Abhandlung für die renommierten „Annalen der Physik“ geschrieben. Der abendliche Saal war voll besetzt. Er erläuterte auf klare und ruhige Weise seine Überlegungen, seine Theorie und seine Versuche und berichtete dann von seinen bescheidenen Erfolgen. Er bat dann das Publikum um etwas Geduld, sein Laborant gab ein Lichtsignal hinaus in die Dunkelheit, dann hörte man plötzlich eine Stimme, die aus dem Nichts zu kommen schien, ein Lied und dann ein Gedicht. Reis erklärte, die Worte werden von einem Künstler in den soeben beschriebenen Holzwürfel gesprochen, der 100 Meter von hier im Bürgerhospital aufgestellt ist. Zum Schluss ein hessisches Heimatlied, viele erhoben sich und spendeten lauten Beifall. Nur einer nicht: Professor Johann Poggendorff, Physikpabst und Herausgeber der „Annalen der Physik“. Er schrie mit sich überschlagender Stimme: Zauberkunststücke, alberne Kindereien, wir sind hier nicht im Taschenspielerklub! Ihr Spielzeug mit diesem Gequake und Geschnarre wird nie und nimmer ein Fernverständigungsmittel, Sprachübertragung mit Hilfe von Elektrizität ist unsinnig! Er verließ wütend den Saal und schmiss Herrn Reis noch voller Verachtung das eingereichte Manuskript auf das Pult. Einer seiner Gefolgsleute schrie noch: was Herr Poggendorff anerkennt, bleibt anerkannt, was er ablehnt, ist erledigt für alle Zeiten! Der Eklat war da! Reis´ Hände zitterten, und aller Glanz war aus seinen Augen gewichen. Er hatte eine der größten Erfindungen des Jahrhunderts gemacht, musste sich demütigen lassen und als geschlagener, beleidigter Sieger das Schlachtfeld verlassen.

Bilder 6 und 7. Die Meisterleistung des Philipp Reis. Ein Exemplar von 1863. Mit diesem Telefon gelang es Reis, einzelne Töne wiederzugeben. Die Sprache war nur undeutlich zu verstehen. Über den Trichter erreichen die Töne eine Membran und versetzen sie in Schwingungen. Dadurch wird ein Stromkreis geöffnet oder geschlossen. Im Empfänger bringen die ankommenden Signale die Stricknadel zum Schwingen. Der Holzkasten dient als Resonator.

Was waren die Ursachen für eines der schlimmsten Fehlurteile der Technikgeschichte zum Nachteil Deutschlands? Überheblichkeit der fest gefügten Akademiker-Clique gegenüber dem Selfmademan ohne akademische Titel? Neid und Missgunst gegenüber einem Quereinsteiger? Hatte man keine Zukunftsträume mehr und setzte lieber auf das Althergebrachte? Wollte man verbissen seine Erbhöfe verteidigen? Waren die auserwählten Hochschulprofessoren geistig nicht mehr beweglich? Wusste man nicht, dass jede brandneue Erfindung Zeit und Mühe braucht, um vervollkommnet zu werden? Oder waren es ganz andere Gründe, wie z.B. der Hochmut des Hanseaten Poggendorf über den hessischen Provinzler Reis? Deutschland bestand ja 1861 noch nicht, es entstand erst zehn Jahre später aus vielen Königreichen und Herzogtümern. Vielleicht spielte von allem etwas mit. Reis sollte nicht der einzige bleiben, dessen Erfindung gering geschätzt und verkannt wurde, mit erheblichen Folgen für uns alle; wer wurde nicht alles gering geachtet und verspottet, Otto mit dem Motor, Benz mit dem Auto, Lilienthal mit dem Flugzeug, Hülsmeyer mit dem Radar, Zuse mit dem Computer? Der Mensch ist schon ein merkwürdiges gespaltenes Wesen: da sind die einen, die mit glasklarem Blick der Zukunft zugewandt sind und forschen, denken, erkennen wollen, und da sind die anderen, die das Denken aufgeben und alles beim Alten belassen wollen.

Die Frankfurter Presse schrieb positiv: Als wir die von Ferne übertragenen Töne deutlich wahrnahmen, waren wir freudig überrascht. Durch weitere Verbesserungen wird diese Entdeckung der Gipfel unseres erfindungsreichen Jahrhunderts. Und in einer anderen Zeitung: Bald wird man mit einem 100 Meilen entfernten Freund Gespräche führen. Waren die Journalisten etwa schlauer als der oberste deutsche Physiker?

Philipp Reis gibt nicht auf. Nach dem Debakel stürzt sich Philipp Reis wieder voller Begeisterung in seine Erzieherarbeit. Er bastelte mit seinen Schülern ein Fernrohr und entdeckte angesichts der Unendlichkeit des Weltalls seine eigene Unbedeutenheit und die Winzigkeit seiner Pläne und Sorgen. Seine Telefonapparate hatte er in eine Ecke der Werkstatt geworfen und wollte nichts mehr davon wissen – bis sein alter Lehrer und Freund Garnier ihm ins Gewissen rief, dass er eine bahnbrechende Erfindung gemacht hat, die es zu vervollständigen gilt. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, vergraben Sie Ihre Schätze nicht, verwandeln Sie sie in gute Münze! Und Philipp machte tatsächlich weiter; verbesserte Komponenten machten die gesprochenen Worte viel deutlicher.

Bild 8. Platzhirsch Poggendorff: Er sprach das Todesurteil für Philipp Reis.

Ungeachtet der Ablehnung durch die Physiker machte die große Erfindung von sich reden, in der deutschen Presse und im Ausland. 1864 wird Reis eingeladen, vor der Naturforscher-Versammlung in Gießen über sein Gerät zu sprechen. Seine Selbstsicherheit war eindrucksvoll, und die Zuhörer waren begeistert. Da sah er im Publikum plötzlich ein Gesicht wie aus einer Welt, die er vergessen wollte: Professor Poggendorff! Der sucht ihn nach dem Vortrag auf und bietet ihm an, seinen Artikel in den Annalen zu veröffentlichen, da er nun keinen schlechten Eindruck von dem Apparat mehr habe. Jetzt lehnte Reis ab. Ich danke, schrie Philipp Reis, jetzt ist es zu spät, mein Apparat wird auch ohne Veröffentlichung in den Annalen bekannt werden! Wütend verließ der Professor den Raum. Reis war befreit. Es stand jetzt 1:1.

Rastlos ging Reis an die Weiterentwicklung seines Apparats. Er wusste, dass noch ein grundlegender Fehler darin steckte. Er arbeitete wie ein Besessener daran, erkannte aber nicht, dass er den Stromkreis nicht im Rhythmus der Sprachfrequenz unterbrechen, sondern dies mit einer Veränderung eines Widerstandes im Mikrofon realisieren musste. Er suchte diesen Weg und geriet in die Irre. Er schlief sogar in der Werkstatt. War es das Gift der grünen Dämpfe aus einer Batterie, die er einatmete, ohne zu wissen, dass er damit seiner angegriffenen Gesundheit Schaden zufügte? Der Arzt stellte eine Vergiftung der Luftwege fest, konnte aber nichts dagegen tun. Philipp baute zehn Apparate und verwarf alles, was nicht seinen Erwartungen entsprach. Er änderte den Magneten, die Stellschrauben, den Platinkontakt. Der Empfang blieb leise wie vorher. Enttäuschungen über Enttäuschungen, und die Anschaffungen verschlangen all sein Geld. Seine Familie lebte unter der Armutsgrenze, und um seine Gesundheit wurde es immer böser bestellt. Er ließ sich trotzdem nicht entmutigen, schrieb Artikel, hielt Vorträge gegen Honorar, ließ kleine handliche Telefone vom Mechaniker Albert in Frankfurt anfertigen und verkaufte sie für zehn Taler das Stück. Einige Exemplare seiner Apparate kamen auch nach Russland, Großbritannien, Irland und in die USA. Ab 1868 wurde dort mit der deutschen Erfindung gearbeitet.

Bild 9 u. 10. Giftige Dämpfe aus einer Batterie - er wurde nur 40.

Eine Kur in Bad Soden, die ihm ein Freund bezahlte, brachte kaum Besserung seiner Gesundheit. 1874, im Alter von nur 40 Jahren, hatte er den Kampf gegen sein Hals- und Lungenleiden verloren. Er schied im Frieden mit sich und der Welt. Er ging in der Gewissheit, in die Zukunft gewirkt zu haben: in seinem Lehrerberuf und mit seiner großen Entdeckung, dem sprechenden Draht.

Der Siegeszug seines Telefons. Was Poggendorff ablehnt, ist erledigt für alle Zeiten? Es erfüllte sich vielmehr, was Reis voraus geahnt hatte: der Siegeszug seines Telephons war durch keinen selbstherrlichen Professoren-Spruch aufzuhalten. Es ging jetzt Schlag auf Schlag:

1876 Graham Bell meldet beim US-Patentamt ein weiter entwickeltes Reis-Telefon an; er ersetzte die mechanische Stromunterbrechung durch galvanische Beeinflussung der Membran. Reis war an dieser Lösung schon mal ganz nahe dran.

1877 Gründung der Bell-Telephone-Company, Verkauf der ersten Telefone, deutscher Generalpostmeister Stephan kauft zwei Apparate, Einrichtung der ersten Fernsprechverbindung vom Generalpostamt zum Telegraphenamt Berlin, Werner Siemens führt verbesserte Bell-Telefone vor, Stephan berichtet dem Reichskanzler Bismarck, Umfunktionierung von Telegraphen- zu Telefonleitungen.

1878 Ab diesem Jahr folgen weitere Telefonverbindungen: Berlin/Schöneberg (2 km), Berlin/Potsdam (26 km), Berlin/Brandenburg (61 km).

1880 458 Fernsprechanschlüsse in Berlin.

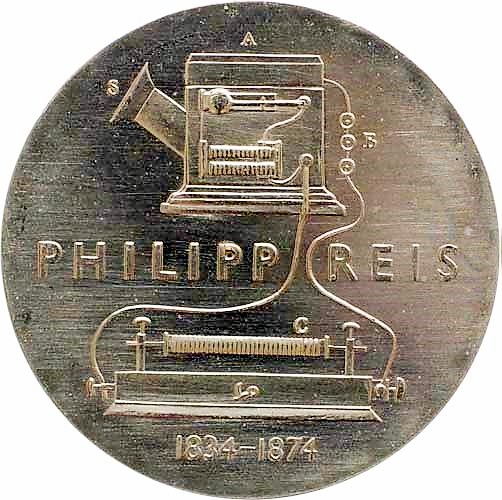

Bild 11-14. Zeitlebens verkannt und gedemütigt - lange nach seinem Tod geehrt.

Bild 15. Reis´ erster Sprechapparat 1861.

Verkannt, gedemütigt, beleidigt, ja sogar mitverantwortlich für seinen frühen Tod… so sind die Deutschen mit einem ihrer größten Söhne umgegangen. Wie lautet doch das Jesus-Wort? Der Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Die Konsequenz folgte auf dem Fuße: man war nun auf amerikanische Lizenzen des Bell-Telephons angewiesen, das weiter nichts war als eine Weiterentwicklung des Reis-Apparats durch die cleveren Amerikaner. Man hätte es auch anders haben können. Zu Ehrungen für den bescheidenen, freundlichen, fleißigen Hessen konnte sich Deutschland erst lange nach seinem Tode aufraffen: 1885 Denkmal in Gelnhausen, 1915 Denkmal in Frankfurt, 1952, 1961, 1984 Briefmarken der Deutschen Bundespost, 1989 und 1990 der DDR.

Bezeichnenderweise war es ein Engländer, der 1883 eine Reis-Biographie schrieb: Philipp Reis, Inventor of the Telephone, by Professor Sylvanus Thompson, University of Bristol. Darin steht: Die Ehren, die ihm die Welt während seines Lebens versagte, werden ihm jetzt zuteil; denn seine große Seele lebt noch unter uns und bewegt die Welt.

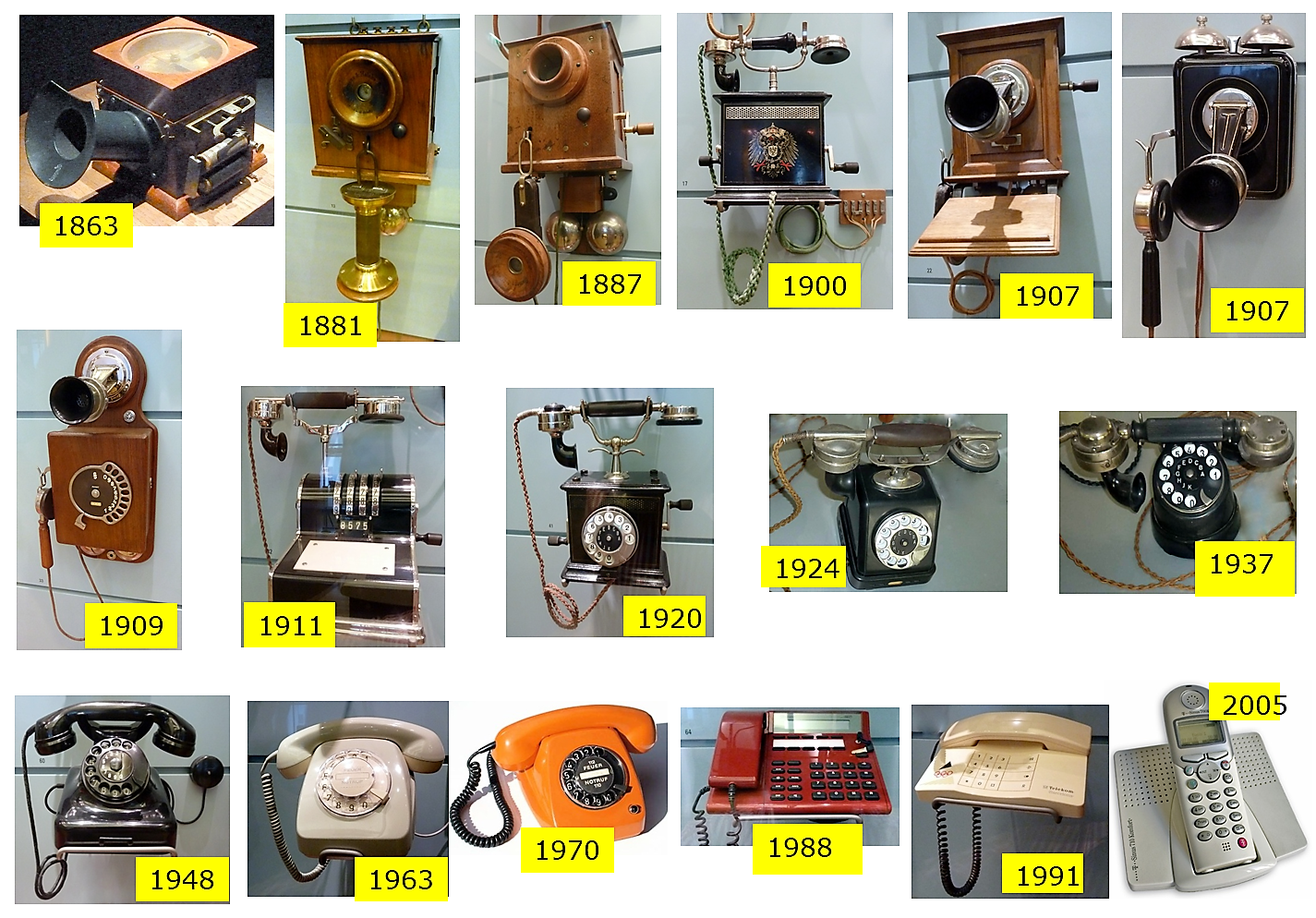

Bild 16. 140 Jahre Evolution des Telefons: Zuerst noch Mikrofon und Hörer getrennt, eine beim Teilnehmer aufgestellte Batterie versorgt das Mikro mit Strom, mit der Kurbel wurde das "Fräulein vom Amt" gerufen. Wandapparate, würfelförmige und runde Tischapparate, das schwarze Standardtelefon der Post in den 1950ern, das graue von 1963, das orangene Posttelefon der 1970er und das "Schnurlose" der Telekom von 2005. Das Tastentelefon hat sich gegenüber der Drehscheibe durchgesetzt.

Bild 17. Die berühmte Fernsprechzelle mit dem bekannten Logo "Faust hält Telefonhörer", innen gab es einen Münzfernsprecher (rechts), einen Halter für das Fernsprechbuch, eine Aufschrift "Fasse dich kurz!" und manchmal auch einen kleinen Hocker.

Bild 18. Reichspostamt Berlin, Leipziger Straße, Briefmarke von 1900, damals zuständig für den Telefonverkehr. Hier saß das Fräulein vom Amt, das die Gespräche per Hand vermittelte durch Einstöpseln in einem "Klappenschrank". Heute befindet sich in dem wiederaufgebauten Gebäude das sehenswerte Museum für Kommunikation.

Bild 19. Philipp Reis wird auf einer Ansichtskarte von Friedrichsdorf/Taunus gewürdigt - im Stil um 1900: Engel leiten die Sprache im Draht weiter.

Bild 20. Die neue Zeit hat begonnen, die Dame des Hauses telefoniert um 1912. Gemälde von Max Schüler.

Bildnachweis.

Bild 1, 11-13: public domain. Bild 2, 3, 4: Aus Franz Bauer: "Der sprechende Draht". Ensslin & Laiblin, Reutlingen, 1949. Bild 5: eigene Zeichnung. Bild 6, 7: Eigene Fotos am 1./2.8.2011 im Deutschen Museum München, Gestattungsvertrag für Bildaufnahmen vom 12.7.2011. Bild 8: Schutzfrist abgelaufen. Bild 9: gem. portrait.kaar.at. Bild 10: DDR Münze 1974. Bild 14: GNU Lizenz f. freie Dokumentation, Foto von Sven Teschke 2005. Bild 15: Gemeinfrei, Schutzfrist abgelaufen, aus "Gartenlaube" 1863. Bild 16 und 17: Eigene Fotos 10.8.2012 im Museum für Kommunikation Berlin, Zustimmung für Veröffentlichung in heureka-stories.de erteilt. Fotos Telefon 1924 u. 1937: Eigene Fotos am 1./2.8.2011 im Deutschen Museum München, Gestattungsvertrag für Bildaufnahmen vom 12.7.2011. Foto Telefon 1970: Wikipedia, Urheber Bran, public domain. Foto Telefon 2005: Wikipedia, Urheber VisualBeo CC-BY-SA 3.0. Foto Telefonzelle: Wikipedia, Urheber Stefan Kühn, CC-BY-SA 3.0. Bild 18: Public domain. Bild 19: Schutz abgelaufen. Bild 20: Wikipedia, Museum Post & Telekommunikation, Schutz abgelaufen.